Die Vernetzung und der Austausch stecken im Schulsystem noch in den Kinderschuhen. Das gilt sowohl für den internen als auch externen schulischen Bereich. Eine meiner Aufgaben als SMV BAG-Leiter ist es, genau das im Bereich der Schülermitverantwortung bzw. Schülervertretung im Auftrag des Schulamts zu ändern. Deshalb führten meine Kollegin und ich am 08.02.2017 im Haus der Jugend ein SMV-Barcamp zum Thema Echte Mitbestimmung durch, zu dem Verbindungslehrer*innen und Schülersprecher*innen aus dem Raum Freiburg und außerschulische Vertreter*innen, mit dem Schülerrat Freiburg, dem Jugendbüro und der Landeszentrale für politische Bildung, eingeladen wurden. Meine Dokumentation und Reflexion der Veranstaltung habe ich in die drei Aspekte, was ein Barcamp ist, weshalb ich mich für dieses Format entschieden habe und was ich mir für das SMV Barcamp 2018 wünsche, gepackt.

Was ist ein Barcamp?

Ein Barcamp ist ein offenes, flexibles, weder hierarchisches noch geplantes und größtenteils freies Veranstaltungsformat, dessen Regeln die gängigen Regeln von klassischen Konferenzen oder Fortbildungen aushebeln sollen. Bezeichnend ist dabei, dass nicht die Veranstalter*innen, sondern die Teilnehmer*innen den Inhalt bestimmen. Deshalb spricht man auch häufiger in diesem Zusammenhang von Teilgeber*innen. Ein übergreifendes Thema bildet neben der Moderation zu Beginn bzw. am Ende den Rahmen eines Barcamps. (Beim EduCamp geht es z.B. in der Regel um das Thema Digitale Bildung; wobei auch hier schon Workshops angeboten wurden, die thematisch meilenweit davon entfernt lagen. Das nächste EduCamp findet übrigens vom 28.04.-30.04.2017 in Bad Wildbad statt, zu dem ihr alle herzlich eigeladen seid.) Am Anfang führt man eine Vorstellungsrunde durch, in der man sich der Reihe nach mit jeweils drei Worten bzw. Hashtags (Hashtags werden genutzt, weil viele Barcamps von im Web aktiven Menschen durchgeführt und besucht werden. Meist hört man dann die Parole „Bloggt, postet und twittert darüber“, um dadurch die Vernetzung und Aufmerksamkeit über die Veranstaltung hinaus zu fördern.) vorstellt. Meine waren #Verbindungslehrer, #aula und #digital. Der Sinn besteht darin, dass man in a.) relativ kurzer Zeit alle zu Wort kommen lässt, b.) erste Eindrücke und Gemeinsamkeiten untereinander erfährt und c.) Interesse für nicht bekannte Begriffe weckt, die später zu einem Austausch führen. Im Anschluss erklärt die Moderation den Ablauf und die gängigen Regeln, bevor sie mit der Sessionplanung beginnt.

Ablauf

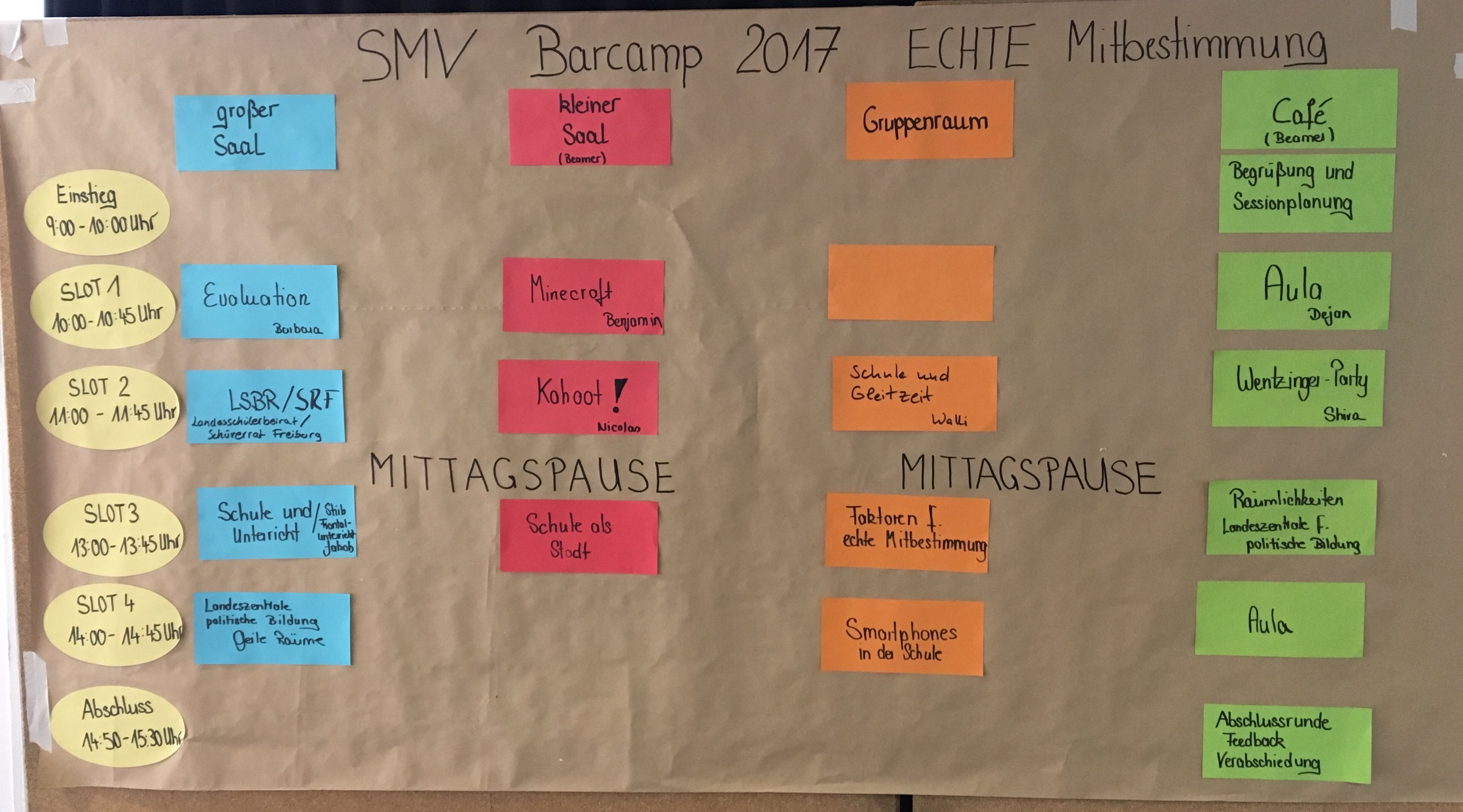

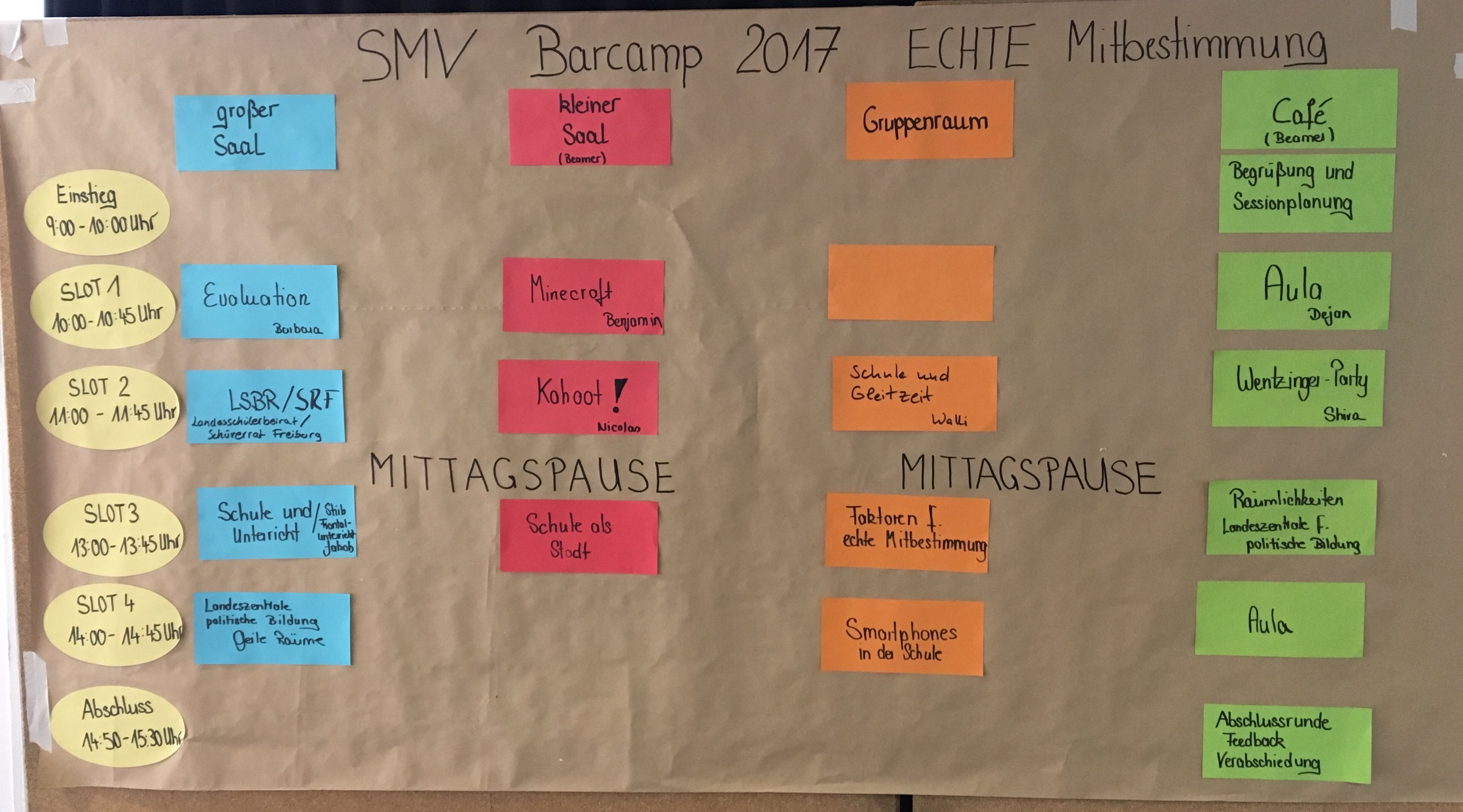

Eine Session dauert 45 Minuten und kann ein Vortrag, ein Workshop oder eine Diskussion sein. Die Anzahl der verfügbaren Räumlichkeiten bestimmt, wie viel Sessions gleichzeitig innerhalb einer Zeitschiene (Slot) angeboten werden können. In unserem Fall entschieden wir uns von den sieben möglichen Räume nur vier zu nutzen, weil wir mit ca. 30 Personen rechneten und zu kleine Gruppierungen vermeiden wollten. (Es kamen 35.) Nach jeder Session gibt es ein 15-minütige Pause, um sich weiter auszutauschen, vorzubereiten oder mit Essen und Getränken zu stärken.

Regeln

1.) Weniger Vortrag, mehr Plenum

Ein Vortrag sollte maximal 20 Minuten dauern, damit 25 Minuten für den Austausch bleiben. Bei den meisten Sessions, die ich bisher besuchte, wurde gesagt, dass man jederzeit unterbrechen und Fragen stellen darf.

2.) Gesetz der zwei Beine

Wenn man feststellen sollte, dass die Session nicht die Erwartungen erfüllt, darf man den Raum verlassen. Deshalb stehen auch meistens die Türen offen. (Das erste Mal kostet aber Überwindung. Zumindest war das bei mir so.)

3.) Keine Zuschauer

Ein Barcamp lebt vom Mitdenken und Mitreden.

4.) Keine Hierarchie

Auf einem Barcamp begegnet man sich auf Augenhöhe. Manche nutzen auch ein temporäres Du. Bei unserem Barcamp habe ich speziell die Lehrer*innen darum gebeten, nicht in die Rolle des Lehrenden zu verfallen und eine Session an sich zu reißen.

Sessionplan

Damit ein Barcamp „funktionieren“ kann, sollte ein Teil der Anwesenden mit dem Format vertraut sein. In unserem Fall war es ein Drittel, das sich im Vorfeld Gedanken gemacht hatte, was es wie anbieten möchte. Diese Speaker*innen stellen der Reihe nach dem Plenum ihre Themen vor, das per Handzeichen sein Interesse oder auch nicht bekundet. Ein gut gewählter Titel oder eine kurze und knackige Erklärung, worum es beim Vortrag, Workshop oder Diskutieren gehen soll, sind bei der Vorstellungsrunde die halbe Miete. Wenn dabei ausreichend Hände hochgehen, in unserem Fall lag das Minimum bei fünf Meldungen, findet das Angebot statt und wird im Sessionplan festgehalten.  Wir benutzen hierfür eine Pinnwand mit Kraftpapier und Session-Kärtchen, die mit speziellem Kleber mehrfach umgeklebt werden konnten. (Bei manchen Barcamps wird der Sessionplan digital (z.B. Google Docs) zur Verfügung gestellt oder auch Änderungen über digitale Dienste (z.B. Telegram-Kanal) mitgeteilt. Dafür war aber unser mageres Freifunk-WLAN nicht stark genug.) Wenn das Interesse bei einem Thema besonders groß ist, bietet es sich an, diese Session in zwei verschiedenen Slots (z.B. am Vormittag und am Nachmittag) zu setzen. Dadurch entzieht man den dazu konkurrierenden Sessions nicht die Teilnehmer*innen.

Wir benutzen hierfür eine Pinnwand mit Kraftpapier und Session-Kärtchen, die mit speziellem Kleber mehrfach umgeklebt werden konnten. (Bei manchen Barcamps wird der Sessionplan digital (z.B. Google Docs) zur Verfügung gestellt oder auch Änderungen über digitale Dienste (z.B. Telegram-Kanal) mitgeteilt. Dafür war aber unser mageres Freifunk-WLAN nicht stark genug.) Wenn das Interesse bei einem Thema besonders groß ist, bietet es sich an, diese Session in zwei verschiedenen Slots (z.B. am Vormittag und am Nachmittag) zu setzen. Dadurch entzieht man den dazu konkurrierenden Sessions nicht die Teilnehmer*innen.

Protokoll

Session-Protokolle habe ich als Teilnehmer stets als enorme Erleichterung erfahren. Häufig fanden zwei für mich interessante Angebote zeitgleich statt. So konnte ich in den Protokollen zumindest nachlesen, was gesagt wurde oder fand hilfreiche Links zu weiterführenden Artikeln. Für das SMV-Barcamp hatte ich vom Kreismedienzentrum sechs iPads ausgeliehen, die ich in jedem Raum zum Protokollieren bereitstellte. Außerdem richtete ich vorher für jede Session ZUMpads ein, um in Echtzeit den Verlauf mitverfolgen zu können. Leider war das Freifunk-WLAN mit 35 Personen überfordert. Deshalb liefere ich hier nachträglich alle Protokolle der Sessions:

- Minecraft – Das Jugendbüro und seine Projekte

- kahoot! – Einsatz in der SMV und im Unterricht

- Schule als Stadt – Projekt der Wentzinger Realschule

- Nutzung neuer Räume der Landeszentrale für politische Bildung

- Evaluation

- LSBR und Der Schülerrat Freiburg stellen sich vor

- Stirb Frontalunterricht

- Schulen und Gleitzeit

- Faktoren für echte Mitbestimmung

- Handynutzung

- aula

- Charity Party – Wentzinger Party

Weshalb ein Barcamp?

Eine klassische Fortbildung hat ein vorgegebenes Thema, das nicht mitbestimmt werden kann, bietet nicht selten Vortragende, die mit dem Nürnberger Trichter ausgestattet sind und endet am selben Tag. Ein Barcamp bietet viele Themen, Partizipation während der Speaker*innen-Runde und der Session an und endet nicht, weil durch den Austausch in der Regel auch eine Vernetzung stattfindet, die über die Veranstaltung hinaus hält. Ich glaube auch, dass Netzwerken eine der Antworten, auf die immer komplexer werdenden Herausforderungen darstellt. Das gilt auch für die politische Bildung, die entweder nicht selten auf 45 Minuten eines Unterrichtsfach reduziert wird oder kaum bis gar nicht durch die Arbeit der Schülervertretung stattfindet. Seit dem erstarkten Rechtspopulismus, Brexit oder Trumps Wahl zum Präsidenten werden wieder einmal über alle möglichen Kanäle die Forderungen nach mehr Bildung, politischer Bildung, Demokratie Lernen, Demokratie-Programme oder einer Gesellschaft mündiger Bürger*innen mantraartig verkündet. Dabei sollte man sich fragen, wie und ob diese Ziele, fern der fein formulierten Curricula, konkret an der Schule angegangen werden? Ein guter Indikator, ob so etwas bereits stattfindet, scheint mir die Frage nach der Mitbestimmung. Wie viel „echte Mitbestimmung“ ist (nur) erlaubt, wird gewünscht oder wird sogar unterstützt? Unter “echter Mitbestimmung“ verstehe ich die Schulentwicklung, den Unterricht oder die Lehrmittel bzw. -methoden. Diese Fragen müssen gesamtgesellschaftlich offen und transparent diskutiert werden, wenn man sie ernsthaft angehen möchte. Deshalb glaube ich, dass man diesbezüglich Lösungen nicht in einer Lehrerkonferenz erarbeiten kann, sondern nur gemeinsam mit Schüler*innen, Eltern und Kooperationspartnern aus dem non-formalen Bildungsbereich, wie z.B. dem Jugendbüro, der Landeszentrale für politische Bildung, dem Schülerrat Freiburg oder dem Stadttheater. Politische Bildung benötigt ein breites Netzwerk, das zu demokratischer Haltung und Handlung befähigt. Beim Netzwerken kommen Akteure aus unterschiedlichen Wissensbereichen und zahlreichen Perspektiven zusammen, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Wenn wir Kinder und Jugendliche adäquat auf die Zukunft vorbereiten wollen, gilt es das zu lernen.

Dieses SMV Barcamp soll langfristig eine trojanische Maus des Netzwerkens sein, wie sie in diesem Interview mit Harold Jarche beschrieben wird.

Dieses SMV Barcamp soll langfristig eine trojanische Maus des Netzwerkens sein, wie sie in diesem Interview mit Harold Jarche beschrieben wird.

SMV Barcamp 2018

Für das SMV Barcamp 2018 plane ich zum Thema Politische Bildung Expert*innen für den Umgang mit Fake News, Rechtspopulismus und Social Media zu gewinnen. Ich hoffe auf noch mehr Anmeldungen, Kooperationspartner und Netzwerken. Ein Barcamp lebt von der Wiederholung und einem festen Kern, der jährlich wächst. Mir haben einige Neulinge bereits (zu)gesagt, dass sie beim nächsten Mal auf jeden Fall selbst etwas anbieten wollen. Man müsste auch den Weg dafür ebnen, die offizielle Anmeldung für das SMV Barcamp allen Schularten zu ermöglichen. (Bisher können das nur Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Grundschulen, Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen). Zu guter Letzt gilt es die Schulleitungen für dieses Format zu begeistern, weil sie einer der entscheidende Faktoren sind, wenn es darum geht, ob Mitbestimmung an einer Schule gelebt wird oder nicht. Üblich ist es nicht, dass sie zu solchen Fortbildungen eingeladen werden. Nur brauchen wir keine üblichen, sondern neue und bessere Lösungsansätze.  In der SMV-Verordnung steht, dass die Schülermitverantwortung von allen am Schulleben Beteiligten und den Schulaufsichtsbehörden zu unterstützen ist. Dann müsste ein SMV Barcamp, zu dem sich auch alle Beteiligten (und nicht nur Verbindungslehrer*innen und Schülersprecher*innen) anmelden können, konsequenterweise das Wunschformat des Kultusministeriums sein.

In der SMV-Verordnung steht, dass die Schülermitverantwortung von allen am Schulleben Beteiligten und den Schulaufsichtsbehörden zu unterstützen ist. Dann müsste ein SMV Barcamp, zu dem sich auch alle Beteiligten (und nicht nur Verbindungslehrer*innen und Schülersprecher*innen) anmelden können, konsequenterweise das Wunschformat des Kultusministeriums sein.

Sonstige Anmerkungen

- Diskussionsrunden, die von meinen Schüler*innen geleitet werden, überlege ich, mit ihnen zukünftig mit Leitfragen vorzubereiten. Aus Lehrersicht würde ich sagen, dass sie vom eigentlichen Thema abkamen und nicht zielführend diskutierten. Aus Barcamp-Sicht müsste man aber sagen, dass sie sich zu dem, was ihnen in dem Moment am Herzen lag, ausgetauscht hatten und somit das Ziel erreichten. Das werde ich auf jeden Fall mit ihnen nochmal gemeinsam besprechen müssen; wobei ich unabhängig davon grundsätzlich auf der SMV-Hütte, zu Beginn des nächsten Schuljahres, mit Interessierten mögliche Sessions, also auch Vorträge oder Workshops vorbereiten möchte.

- Man sollte bedenken, dass man für Vorträge auch die nötige Technik bereitstellen muss. Wir hatten zwei Räume mit Beamern ausgestattet, hatten einige Adapter für Fremdgeräte, sechs Tablets, WLAN und zwei Kabeltrommeln. Da wir die Moderation in einem kleineren Raum mit einer fest installierten Bühne machten, verzichteten wir auf Mikros.

- Normalerweise bietet ein Barcamp auch die Verpflegung. Wir hatten nur Kekse, Saft und Wasser. Die Mittagspause verbrachten die Teilnehmer*innen in den benachbarten Cafés und Döner-Buden. Das wollen wir nächstes Jahr ändern.

- Ich habe festgestellt, dass beim ersten Barcamp die Veranstalter*inne die Frage quält, ob ausreichend gute Sessions angeboten werden. Deshalb erlebe ich auch immer wieder, dass man Sessions im Vorfeld schon setzt oder sich vorab schicken lässt. Ich bitte euch das zu ertragen und nicht das Format zu ändern, weil die frische, spontane und ehrliche Art genau davon lebt.

- Vor jedem Slot habe ich in allen vier Räumen darum gebeten, dass eine Person protokolliert. Weil das WLAN nicht zuverlässig genug war, wurden die Protokolle mit den Apps Notizen oder Pages erstellt. In den Pausen habe ich diese dann in die dafür vorbereiteten ZUMpads kopiert, um von meinem Rechner aus darauf zugreifen zu können.

- Bei den diesjährigen Angeboten waren nur Vorträge und Diskussionen dabei. Deshalb werde ich versuchen, dass 2018 auch Workshops auf dem Sessionplan stehen.

- Leider konnte ich keine Grundschule überzeugen, am Barcamp teilzunehmen. Für das nächste Jahr habe ich mir die Teilnahme zweier Grundschulen als Minimalziel gesetzt.

Gefällt mir Wird geladen …

Wer ein Gymnasium, die vermeintlich letzte Bastion der Dichter und Denker, besucht, darf davon ausgehen, dass er Immanuel Kants Antwort auf die Frage, was Aufklärung sei, die so in der

Wer ein Gymnasium, die vermeintlich letzte Bastion der Dichter und Denker, besucht, darf davon ausgehen, dass er Immanuel Kants Antwort auf die Frage, was Aufklärung sei, die so in der  Wir benutzen hierfür eine Pinnwand mit Kraftpapier und Session-Kärtchen, die mit speziellem Kleber mehrfach umgeklebt werden konnten. (Bei manchen Barcamps wird der Sessionplan digital (z.B. Google Docs) zur Verfügung gestellt oder auch Änderungen über digitale Dienste (z.B. Telegram-Kanal) mitgeteilt. Dafür war aber unser mageres Freifunk-WLAN nicht stark genug.) Wenn das Interesse bei einem Thema besonders groß ist, bietet es sich an, diese Session in zwei verschiedenen Slots (z.B. am Vormittag und am Nachmittag) zu setzen. Dadurch entzieht man den dazu konkurrierenden Sessions nicht die Teilnehmer*innen.

Wir benutzen hierfür eine Pinnwand mit Kraftpapier und Session-Kärtchen, die mit speziellem Kleber mehrfach umgeklebt werden konnten. (Bei manchen Barcamps wird der Sessionplan digital (z.B. Google Docs) zur Verfügung gestellt oder auch Änderungen über digitale Dienste (z.B. Telegram-Kanal) mitgeteilt. Dafür war aber unser mageres Freifunk-WLAN nicht stark genug.) Wenn das Interesse bei einem Thema besonders groß ist, bietet es sich an, diese Session in zwei verschiedenen Slots (z.B. am Vormittag und am Nachmittag) zu setzen. Dadurch entzieht man den dazu konkurrierenden Sessions nicht die Teilnehmer*innen. Dieses SMV Barcamp soll langfristig eine trojanische Maus des Netzwerkens sein, wie sie in diesem

Dieses SMV Barcamp soll langfristig eine trojanische Maus des Netzwerkens sein, wie sie in diesem  In der

In der