Catch 22 beschreibt ein Dilemma, aus dem Personen aufgrund widersprüchlicher Regeln nicht entkommen können. In einem ähnlichen Dilemma befinde ich mich schon länger (bei Twitter) und habe letzte Nacht (um mich zu schützen) hier notiert, weshalb das so ist:

Die Story

Gestern Morgen sprach ich in einer Threema-Gruppe über die Wirkung von vermeintlichen Expert:innen und Journalismus rund um das Thema Digitales, als Reaktion auf einen journalistischen Beitrag, der in dieser Gruppe geteilt wurde. (Und das nicht zum ersten Mal, wie man hier nachlesen kann.)

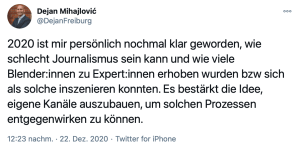

Daraufhin kopierte ich meine Aussage aus dem Chat und ergänzte sie zu einem Tweet.

Keine fünf Minuten später griff der Journalist Christian Füller meinen Tweet auf, stellte einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Tweet von Philippe Wampfler her, den der zwei Tage zuvor veröffentlicht hatte und verkündete eine konzertierte Aktion.

Im nächsten Tweet erklärte er dann, gegen wen sich diese Aktion richte. Dass ich mich auf Bob Blume beziehen würde, er mein Lieblingsfeind und ich sauer und neidisch auf ihn sei, weil er mehr Follower habe. (Ich erinnere an der Stelle, dass zehn Personen aus der Threema-Gruppe bestätigen können, dass ich mich definitiv nicht auf Bob Blume beziehe.)

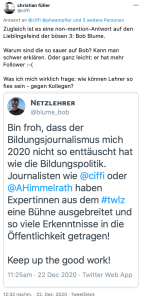

Bob Blume griff am Abend dann diese Darstellung auf und präsentierte sie sarkastisch seinen Followern. (Weil er zwei Screenshots verwendete, ist mein Tweet rechts nur vollständig zu lesen, wenn man ihn in seinem Tweet anklickt.)

Wie kam es dazu und weshalb schreibe ich darüber?

Zuerst möchte ich die zweite Frage beantworten, weil sich wahrscheinlich die, die bis hierhin gelesen haben und meine üblichen Blogbeiträge kennen, sich fragen werden, was das alles soll. Bisher habe ich alle Konflikte immer persönlich und direkt geklärt, entweder bei einem Treffen oder Telefonat. Wenn mich Leute im Netz wiederholt und gezielt persönlich angreifen, was in sozialen Netzwerken (mit meiner Reichweite, aber auch offenen, direkten, nicht unproblematischen Art der Kommunikation) nicht unüblich ist, ignoriere ich das in der Regel, weil mir Marina (als Psychologin) mal erklärte, dass solche Personen genau das erreichen möchten: eine Reaktion. Und jegliche Reaktionen nur ihr Handeln bestärken würden und es dann noch schlimmer werden könnte. Marina, meine inoffizielle psychologische Beratungsstelle, hat mir in einem der Gespräche über Netz-Mechanismen aber auch geraten, stets ein klärendes Gespräch zu suchen, wo es möglich ist.

Und genau das habe ich getan. Womit ich auch schon zur Frage, wie es dazu kommen konnte, überleiten möchte. Natürlich hat das alles eine Vorgeschichte. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute im Netz überhaupt wissen, dass ich Bob eine Zeit lang sogar als Freund bezeichnete. Wir waren vor einigen Jahren gemeinsam in Berlin, haben manches miteinander unternommen und uns zum Thema Bildung und Digitales oft ausgetauscht, auch kontrovers. Er meldete mir zu dieser Zeit schon in Gesprächen auch immer wieder zurück, dass meine Kritik hart auf ihn wirke. Er wusste aber (und glaubte mir damals noch), dass meine Kritik keine persönliche war, sondern stets an der Sache. Irgendwann nahm der Austausch ab und wir gingen sowohl inhaltlich (zum Thema Bildung) als auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten und kommunizieren, getrennte Wege.

Es ist nicht so, dass wir in den letzten Jahren gar keinen Kontakt mehr gehabt hätten. Dabei habe ich auch (vor ihm) kein Geheimnis daraus gemacht, mich von einigen Dingen, die er sagt oder macht, zu distanzieren. Mitte August kam es dann zu einer Auseinandersetzung, die ich in ihrer Ausführlichkeit nicht wiedergeben möchte, um den Rahmen hier nicht zu sprengen. Kurz: Bob sah bei einer Kritik eine Kampagne gegen sich und verstand u.a. Tweets von mir als persönlichen Angriff, bei dem ich mich auch über ihn lustig gemacht hätte. Das hat er dann auch so in einem Blogbeitrag als Geschichte aufgeschrieben und bei Twitter seinen über 12 000 Followern präsentiert. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Bob mich immer angerufen, wenn er sich nicht sicher war, wie ich etwas meinte. Hier zum ersten Mal nicht.

Als ich von dem Beitrag erfuhr, rief ich ihn direkt an und stellte klar, dass die von ihm geschilderte Geschichte so nicht der Wahrheit entspräche, erklärte ihm meine Kritik an der Sache und wie die Stelle, die ihn verletzte, zu verstehen war. Als er begriff, dass er in meinen Aussagen weder namentlich vorkam noch gemeint war, aber er im Gegenzug mich genannt und fälschlicherweise vor einem großen Publikum beschuldigt hatte, entschuldigte er sich bei mir und fragte mich, was er jetzt machen solle. Weil ich nicht noch mehr Wirbel in der Sache verursachen wollte, als es ohnehin schon gab, sagte ich ihm, dass er nichts machen müsse. Wir hätten das für uns beide geklärt. Das wäre mir wichtig gewesen und wäre somit für mich erledigt.

Jedoch stellte ich die kommenden Stunden nach dem Telefonat fest, dass mich immer mehr Menschen als Mobber beschuldigten, seine Geschichte teilten und mich persönlich angriffen. Das schrieb ich ihm, dass sein Mobbing-Frame ausarte und sich unfair und richtig häßlich entwickle, als Wink mit dem Zaunpfahl, dass er vielleicht doch eine Richtigstellung nachreichen könne, um den Druck von mir zu nehmen. Er meinte daraufhin, dass wir ja besprochen hätten, er müsse nichts mehr nachschieben. Erneut machte ich auf die extreme Dynamik aufmerksam und verwies als Beispiel auf einen Tweet von Christian Füller, der jetzt auch noch das Projekt aula, also meine Arbeit, mit ins Visier nahm.

Weshalb Bob meine Darstellung in seinem Text bis heute nicht richtiggestellt hat, weiß ich nicht. Wir waren aber so verblieben, dass er bitte wieder zuerst mit mir sprechen solle, bevor er erneut eine Aussage von mir aufgreift, falsch versteht und kommuniziert. Weshalb er das gestern ein weiteres Mal nicht gemacht hat, kann ich nicht nachvollziehen. Da das letzte Gespräch scheinbar nichts bewirkt hat und er weiter an seiner Story festhält (und meine Hinweise, dass das so nicht stimmt, ignoriert), sah ich mich gezwungen, diesen Weg zu gehen und zum Konflikt zusätzliche Einblicke zu geben, um eine Art Richtigstellung zu meinen Handlungen aufzuschreiben.

Ich hoffe, dass es nun verständlicher ist, weshalb ich das nicht mehr ignorieren konnte. Es handelt sich auch nicht um eine sachliche oder inhaltliche Kritik, die es auszudiskutieren gilt. Es ist ein Online-Pranger, dem ich zum zweiten Mal ausgesetzt werde, für etwas, das ich nicht getan habe. Da ich zusätzlich vom Journalisten Christian Füller, der mit seinen Beiträgen in der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel oder anderen Zeitschriften, unzählige Menschen erreicht, gezielt und kontinuierlich diffamiert werde und das mittlerweile mein Privat- und Berufsleben zunehmend belastet, möchte ich mit diesem Beitrag eine Stellungnahme formulieren, auf die ich immer wieder verweisen werde, in der Hoffnung, mich dadurch zumindest etwas vor konstruierten Vorwürfen, Falschmeldungen und Diffamierungen schützen zu können.

Non-Mentions

Wer meine Tweets liest, weiß, dass mich Strukturen und Prozesse interessieren und beschäftigen. Deshalb suche ich nach ähnlichen Mustern, Ursachen und Ansätzen, um Probleme zu lösen und Herausforderungen aufzuzeigen, denke diese laut und stelle sie zur Debatte. Oft erscheinen und wirken solche Gedanken dann wie Non-Mentions (Non-Mentions sind Tweets, die sich auf konkrete Personen beziehen, ohne sie zu nennen). Deshalb werde ich auch immer wieder gefragt, wenn ich denn damit meine. Und das ist ein Problem, das ich schaffe und Risiko, das ich eingehe, dass Menschen (die mir nicht wohlgesonnen sind) solche Tweets und Aussagen missverstehen (können), auf sich beziehen (können) und Konflikte konstruiert werden, die eigentlich nicht existieren.

Natürlich ist das alles sehr subjektiv, was ich geschrieben habe und auch nicht annähernd vollständig. Die Geschichte ist weitaus länger und das Gesamtbild viel komplexer. Nur habe ich mich vor Jahren bewusst aus dem sogenannten #Twitterlehrerzimmer oder #twlz (unter diesen Hashtags tauschen sich Lehrkräfte bei Twitter aus) zurückgezogen, um Konflikte zu meiden und meine Energie ausschließlich in meine Arbeit, Projekte, Vereine oder Initiativen zu investieren, die Menschen im digitalen Wandel helfen. (Ich habe diese Hashtags zum Beispiel noch nie benutzt.) Trotzdem werde ich immer wieder in Konflikte gezogen, ohne dass ich es möchte. Nur, dass die Folgen für mich (und meine Familie) immer gravierender und belastender werden.

Stellt euch also vor, ihr schreibt einen Tweet, weil ihr einen Gedanken hattet, den ihr mit anderen teilen und diskutieren möchtet. Eine Person greift das auf, konstruiert einen Zusammenhang, bei dem ihr als Täter erscheint. Das vermeintliche Opfer greift das auf und stellt dieses Bild des Täters seinem Publikum vor. Was macht ihr? Wenn ihr es ignoriert, wird dem Bild nicht widersprochen und der konstruierte Konflikt und Täter scheinen bzw. bleiben real. Wenn ihr darauf eingeht, beteiligt ihr euch am Konflikt, bestätigt ihn (Catch 22) und werdet ein Teil davon. Egal, wie ihr euch entscheidet, tragt ihr für viele zumindest immer eine Mitschuld, weil zu einem Konflikt stets zwei Seiten gehören.

Ich habe nicht vor, weitere Texte dieser Art hier zu veröffentlichen. Auch diese Sache endet hier für mich, die ich weder begonnen habe noch jemals wollte. Ich bin müde. Dass ich diesen Beitrag letzte Nacht überhaupt schreiben und mich rechtfertigen musste, hat mich schon genug wertvolle Kraft und Zeit gekostet, die ich für meine Familie, Freunde und Arbeit benötige. Ich habe in den letzten Monaten (und Jahren) gelernt, dass es keinen Ausweg gibt, wenn dich jemand in einen Konflikt hineinziehen möchte. Und auch hier wird ein bitterer Nachgeschmack haften bleiben, den ich nie wollte.