„Economics is the mother tongue of public policy, the language of public life, and the mindset that shapes society.“ (Kate Raworth – Doughnut Economics)

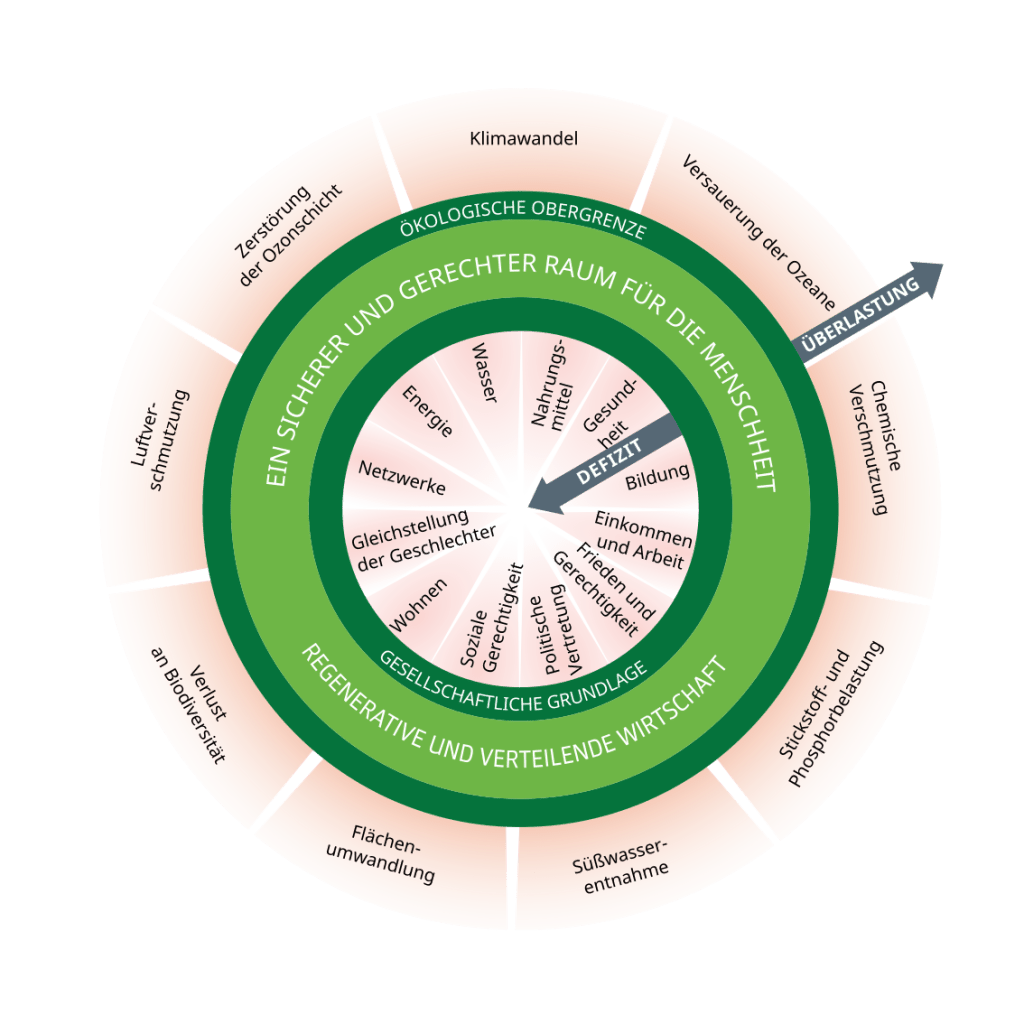

Es herrscht die Überzeugung bzw. ein allgemeiner Konsens, dass die Grundlagen zukünftiger Gesellschaften in der Schule gelegt werden. Wer das Buch von Kate Raworth gelesen hat, wird sich deshalb automatisch die Frage stellen, wie die Ideen der Donut-Ökonomie einen Weg in die Schulen finden könnten. Sie erklärt in Doughnut Economics eindrücklich und ausführlich, wie überholt das verbreitete wirtschaftliche Denken ist und liefert konkrete Bilder und Ansätze, die eine zeitgemäße Alternative zum dominierenden Missverständnis und Mythos des grenzenlosen Wachstums darstellen und dabei die verschiedenen Krisen unserer Zeit berücksichtigen. Die Donut-Ökonomie ist ein Wirtschaftsmodell, das darauf abzielt, den ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, indem es ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Gesellschaft und den Grenzen des Planeten schafft.

Natürlich wäre es der einfachste und übliche Weg, ihre Gedanken, Perspektiven und Ideen aus dem Buch mit Schüler:innen im Unterricht zu besprechen. Es bieten sich zahlreiche Fächer dafür an, einiges an Material liegt vor und lässt sich sicher mit den Bildungsplänen vereinbaren. Andererseits handelt es sich hier nicht nur um ein Thema, sondern um ein Grundverständnis von sich und der Welt, das im besten Fall erfahren und gelebt werden müsste, wenn es nachhaltig und wirksam sein soll. Hier kommt eine Idee ins Spiel, die heute Nachmittag bei einem Kaffee mit einem Kollegen entstanden ist und die ich hier als Anregung teilen möchte (in der Hoffnung, dass an manchen Stellen mit ihr experimentiert wird).

(Kurze Geschichte am Rande: Als ich zum Buch von Kate Raworth twitterte, schlug sie mir vor, mich auf der DEAL-Plattform (Doughnut Economics Action Lab) anzumelden, auf der sich Menschen weltweit vernetzen und austauschen sollen, um mit ihren Expertisen und Perspektiven die Ansätze der Donut-Ökonomie in der Breite ankommen zu lassen. Ein Kollege, der an einer Freiburger Schule unterrichtet und sich beim Thema Nachhaltigkeit engagiert, hat sich vor wenigen Tagen ebenfalls auf der Plattform angemeldet undmich als lokalen Verbündeten entdeckt. Was zum gemeinsamen Kaffee führte. Die Idee der Plattform scheint zumindest bei uns aufzugehen.)

Schule als Staat

Wer das Projekt „Schule als Staat“ nicht kennen sollte, findet hier einige hilfreiche Links, auch zu Schulen, die es durchgeführt und im Netz dokumentiert haben. Kurz und grob geht es darum, dass eine Schule sich ein Schuljahr lang mit der Idee beschäftigt, einen eigenen Staat, mit eigenen Strukturen und Regeln zu entwerfen und am Ende eines Schuljahres (meist in der letzten Schulwoche) darin ein paar Tage zu leben. Dabei finden in der Regel in verschiedenen Settings (Klassen, Stufenversammlungen, Vollversammlungen usw.) Infos, Diskussionen und Aushandlungsprozesse über Staatsform, Wappen, Namen, Währung und viele andere Dinge statt.

Eines der wesentlichen Ziele dieses Projektes ist, dass junge Menschen sich ausführlich und vertieft damit auseinandersetzen sollen, welche Werte ihnen wichtig sind, welche Werte sie als Schulgemeinschaft teilen und wie sich eine Gesellschaft daran orientierend erfolgreich organisieren lässt. Normalerweise wird der Schwerpunkt auf die politischen bzw. demokratischen Strukturen und Prozesse gelegt und Vorstellungen, Modelle der Ökonomie (wie z.B. der Homo oeconomicus) werden ohne eine kritische Auseinandersetzung reproduziert. So kann es schnell dazu kommen, dass an vielen Stellen die Frage dominiert, wie sich mit möglichst wenig möglichst viel erwirtschaften lässt. Hier könnte die Donut-Ökonomie ins Spiel kommen. (Bei diesem konkreten Beispiel: hin zu einem anderen Menschenbild– vom rationalen Wirtschaftsmenschen zum sozial anpassungsfähigen Menschen.)

Klassen oder Gruppen stellen sich ab einem bestimmten Zeitpunkt beim Projekt die Frage, welche konkrete Aufgabe sie in dem von ihnen geschaffenen Staat übernehmen möchten. Wenn sie sich auf einen wirtschaftlichen Beitrag einigen, denkt man gewöhnlicherweise über Geschäftsmodelle nach und orientiert sich an Konzepten, die bereits aus ihrer Lebenswelt bekannt sind. Was wäre, wenn hier von Beginn an im wirtschaftlichen Handlungsspielraum des Donuts (siehe Abbildung oben) gedacht werden würde, indem davor die ökologische Obergrenze und die gesellschaftliche Grundlage erfasst worden wären? Was wäre, wenn dabei gemeinsam Ideen entwickelt werden würden, die auf Wiederverwertung zielen und nicht auf eine Wegwerfwirtschaft?

So, wie Schüler:innen bei politischen Fragen diverse Impulse und Zugänge zu den unterschiedlichen Staatsformen erhalten und diese im Anschluss diskutiert werden, lässt es sich auch einführen (und etablieren), Ideen einer zeitgemäßen Ökonomie zu ergründen und zu debattieren. Schule als Staat scheint prädestiniert dafür zu sein, sich die Zeit zu nehmen, junge Menschen neue, eigene Bilder einer Wirtschaft zeichnen zu lassen, die ihren Werten folgt. Wenn schon bei Schule als Staat alles grundsätzlich zur Debatte stehen soll, weshalb nicht auch das Wirtschaftssystem? Weshalb nicht die sieben Leitprinzipien von Kate Raworth an dieser Stelle kennenlernen und diskutieren lassen? Sie arbeitet übrigens in Amsterdam an einem Wirtschaftsraum, der diesen Prinzipien folgt. Weshalb nicht Schüler:innen ihren eigenen Staat als so einen Wirtschaftsraum gestalten und in ihm leben lassen?

Schule als Staat ist ein gewaltiges Projekt, erfordert viele Ressourcen und vor allem eine breite Bereitschaft der Schulleitung und Lehrkräfte, diese Idee mitzutragen. Es braucht auch eine Projektgruppe (aus einigen Lehrkräften und Schüler:innen), die alles koordiniert. Schule als Staat war immer ein besonderer Ansatz, Demokratiebildung, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaft auf schulischer Ebene zu erfahren. Mit der Donut-Ökonomie könnten einige weitere, wesentliche und notwendige Aspekte hinzukommen, die Schule jungen Menschen bieten sollte.