Beiträge, die ich im Auftrag für andere verfasse, veröffentliche ich später auf diesem Blog, um meine Texte auf einer Website gebündelt zu haben. Diesen Leitartikel habe ich im Rahmen des Projekts #RespektBW der Landesregierung für das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (unter CC BY-NC-SA 4.0-Lizenz) geschrieben. Es lohnt sich, mehr als nur einen Blick auf das gesamte Lehrmaterial und die Downloads des „Bitte Was?!“-Projekts zu werfen.

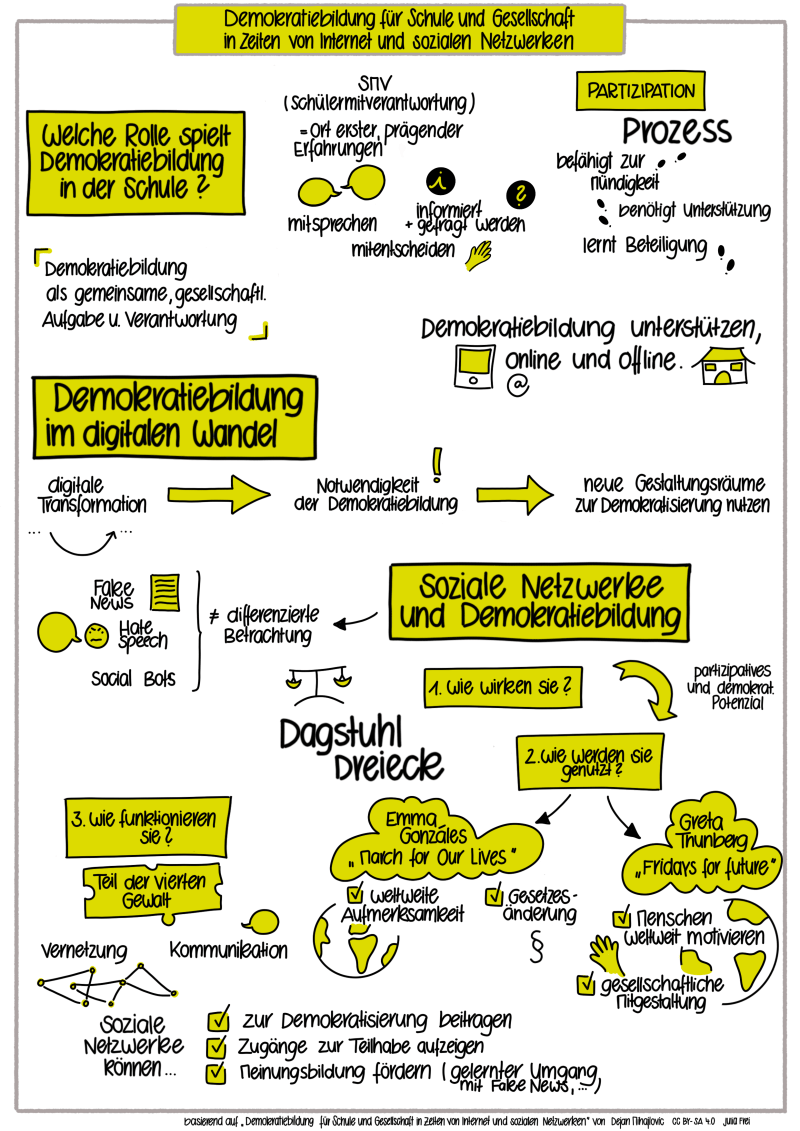

Welche Rolle spielt Demokratiebildung in der Schule?

Das Demokratieverständnis eines Menschen ist das Ergebnis seiner persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse. Es kann nicht vermittelt werden wie eine auswendig zu lernende Information, sondern bildet sich über gelebte demokratische Grundwerte und einen Rahmen, in dem unterschiedliche Möglichkeiten echter Beteiligung mit klaren Verbindlichkeiten eine tragende Rolle spielen.

Schulen bieten dafür mit der gesetzlich verankerten Schülermitverantwortung nicht nur eine Struktur und einen Raum, sie sind auch der Ort, an dem die ersten, prägenden Erfahrungen gesammelt werden. Deshalb ist es notwendig, Demokratiebildung als gemeinsame, gesellschaftliche Aufgabe und Verantwortung zu verstehen, die im Lebensraum Schule nicht auf ein Fach oder auf die Bemühungen weniger Personen reduziert werden darf.

Demokratiebildung findet nur dann statt, wenn Partizipation gelingt. Für eine erfolgreiche Beteiligung genügt es nicht, Angebote zu schaffen. Partizipation ist ein Prozess, in dem Unterstützung benötigt wird und Beteiligung gelernt werden muss, dauerhaft und auf verschiedenen Ebenen. Demokratiebildung gelingt, wenn Schülerinnen und Schüler informiert und gefragt werden, mitsprechen und entscheiden dürfen und zur Mündigkeit befähigt werden – zuerst im relativ überschaubaren Rahmen der Schule, wobei die so erworbenen Kompetenzen dann auf die Gesellschaft übertragen werden können. Hier spielen Schulleitungen und Lehrende eine zentrale Rolle. Sie entscheiden in der Praxis, wie viele Ressourcen bereitgestellt und welche Prioritäten eingeräumt werden. Dabei geht es um das Verständnis von Schule und Bildung. Ein Blick auf die jüngste Vergangenheit, in der Rechtspopulismus demokratische Strukturen weltweit zunehmend gefährdet, zeigt, dass die Errungenschaften von Demokratien gesellschaftlich immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Wenn die dafür notwendige Haltung und das Handwerkszeug, um sich an demokratischen Prozessen beteiligen zu können, nicht in der Schule gebildet und gelernt werden, wo dann?

Demokratiebildung findet nur dann statt, wenn Partizipation gelingt. Für eine erfolgreiche Beteiligung genügt es nicht, Angebote zu schaffen. Partizipation ist ein Prozess, in dem Unterstützung benötigt wird und Beteiligung gelernt werden muss, dauerhaft und auf verschiedenen Ebenen. Demokratiebildung gelingt, wenn Schülerinnen und Schüler informiert und gefragt werden, mitsprechen und entscheiden dürfen und zur Mündigkeit befähigt werden – zuerst im relativ überschaubaren Rahmen der Schule, wobei die so erworbenen Kompetenzen dann auf die Gesellschaft übertragen werden können. Hier spielen Schulleitungen und Lehrende eine zentrale Rolle. Sie entscheiden in der Praxis, wie viele Ressourcen bereitgestellt und welche Prioritäten eingeräumt werden. Dabei geht es um das Verständnis von Schule und Bildung. Ein Blick auf die jüngste Vergangenheit, in der Rechtspopulismus demokratische Strukturen weltweit zunehmend gefährdet, zeigt, dass die Errungenschaften von Demokratien gesellschaftlich immer wieder aufs Neue verteidigt werden müssen. Wenn die dafür notwendige Haltung und das Handwerkszeug, um sich an demokratischen Prozessen beteiligen zu können, nicht in der Schule gebildet und gelernt werden, wo dann?

Demokratiebildung im digitalen Wandel

Durch die digitale Transformation finden seit Jahrzehnten grundlegende Veränderungen der gesellschaftlichen Ordnung statt. Grenzen werden aufgelöst und bisherige Strukturen greifen nicht mehr. Dieser kulturelle Wandel durch eine vernetzte Welt erzeugt nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch Notwendigkeiten der Demokratiebildung. Allein durch Smartphones und soziale Netzwerke wandeln sich Kommunikation und Hierarchien wesentlich. Es gilt, jungen Menschen zu ermöglichen, die Funktionen, Wirkungen und Anwendungen dieses Wandels zu verstehen. Eine zentrale Aufgabe und Verantwortung von Demokratiebildung im digitalen Wandel besteht darin, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, diese neuen Gestaltungsräume zur Demokratisierung zu nutzen und die neue gesellschaftliche Ordnung aktiv mitzugestalten.

Grundsätzliches zum kulturellen Wandel

Der kulturelle Wandel stellt mit der Entwicklung vom Buch zum Netz einen Paradigmenwechsel und eine gesellschaftliche Herausforderung dar, die im öffentlichen Diskurs sehr kontrovers betrachtet und bewertet werden. Eine differenzierte und wertfreie Herangehensweise wäre notwendig, gelingt aber nicht immer. Es scheitert nicht selten daran, dass jeder Mensch durch seine persönlichen Erfahrungen geprägt ist. Eine Debatte, die sich am Muster Pro und Kontra orientiert, wird zu einer Haltungsfrage und kann die Komplexität der digitalen Transformation nicht erfassen und nicht verständlich machen. Genau das ist aber gesellschaftlich dringend notwendig, um Mündigkeit zu erreichen und handlungsfähig zu werden.

Soziale Netzwerke und Demokratiebildung

Wenn soziale Netzwerke im Kontext von Demokratie diskutiert werden, lassen Fake News, Hatespeech oder Social Bots, die demokratische Prozesse negativ beeinflussen bzw. Meinungsbildung erschweren oder manipulieren, nicht lange auf sich warten. Diese Phänomene existieren, erfordern einen Raum im öffentlichen Diskurs und sind auch ernst zu nehmen. Soziale Netzwerke darauf zu reduzieren, entspricht aber nicht der differenzierten Betrachtung, die nötig ist, um ein ausreichendes Verständnis für den sich vollziehenden und komplexen kulturellen Wandel zu bilden.

Hierfür empfiehlt es sich, folgende drei Fragen des Dagstuhl-Dreiecks, das im März 2016 während einer Tagung auf Schloss Dagstuhl von Expertinnen und Experten aus Informatik, Wirtschaft, Medienpädagogik und Schulpraxis entwickelt wurde, in Bezug auf soziale Netzwerke zu untersuchen: Wie funktionieren sie? Wie wirken sie (auf mich und die Gesellschaft)? Wie werden sie genutzt (von mir und der Gesellschaft)?

Ein Missverständnis bei sozialen Netzwerken hat terminologische Gründe, weil sozial in der Umgangssprache mit gemeinnützig gleichgesetzt wird. Sozial beschreibt aber ursprünglich die Gruppe als Handlungsvoraussetzung und keine Wertung einer Handlung. Bei sozialen Netzwerken geht es somit um unterschiedlich große Gruppen von Menschen, die über eine digitale Plattform weltweit miteinander vernetzt sein und kommunizieren können. Wie gepostet werden kann oder der Algorithmus funktioniert, der bestimmt, welche Beiträge in einer Timeline angezeigt werden, spielt zwar eine wesentliche Rolle, aber nicht die alleinige.

Soziale Netzwerke sind Teil der vierten Gewalt und wandeln durch ihre Möglichkeiten das gesellschaftliche Machtgefüge. Als vierte Gewalt wird der öffentliche Diskurs, der das politische Geschehen beeinflussen kann, verstanden. Durch den digitalen Wandel ist er nicht mehr auf Presse und Rundfunk beschränkt, sondern wird über soziale Netzwerke grundlegend verändert. Soziale Netzwerke wirken als solche, aber auch in andere, bisher bestehende Systeme hinein und umgekehrt, da auch Vertreterinnen und Vertreter der Exekutive, Legislative, Judikative, von Zeitungen oder vom Radio und Fernsehen darüber kommunizieren.

Welches partizipative und demokratische Potenzial soziale Netzwerke bergen, zeigte nicht nur die Bewegung March for Our Lives, die nach dem Massenmord an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida im Februar 2018 von Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen wurde. Die Jugendlichen, unter anderem die charismatische Emma González, benutzten YouTube, Twitter und Instagram, um nachhaltig für ihre Anliegen – schärfere Waffengesetze oder Waffenverbote – zu werben. Sie erreichten in kurzer Zeit eine weltweite Aufmerksamkeit und eine Gesetzesänderung in ihrem Bundesstaat und mobilisierten über eine Million junger Menschen aus allen Bundesstaaten zu einer Demonstration in Washington D.C. Ähnlich verhält es sich mit Greta Thunberg, die es auch dank Twitter und Facebook geschafft hat, ihr Anliegen aus Stockholm in die ganze Welt zu tragen und andere junge Menschen zu motivieren, sich ihr bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen anzuschließen.

Wer sich mit Jugendbeteiligung auseinandersetzt, weiß, dass Meinungen junger Menschen normalerweise im öffentlichen Diskurs kaum bis gar keinen Raum erhalten. In beiden Fällen haben es Jugendliche geschafft, ihrer Stimme über die medialen Möglichkeiten ein Gewicht zu verleihen und den öffentlichen Raum zu besetzen. Dies zeigt: Wer die Mechanismen und Spielregeln sozialer Netzwerke versteht, wird zur gesellschaftlichen Mitgestaltung befähigt und kann bestehende Strukturen und Hierarchien überwinden.

Soziale Netzwerke können zur Demokratisierung beitragen. Dafür müssen aber jungen Menschen Zugänge zur Teilhabe aufgezeigt werden, manchen mehr und manchen weniger. Zur Demokratiebildung gehört auch Meinungsbildung. Hier müssen der Umgang mit Fake News oder Hatespeech gelernt werden und Informationskompetenz trainiert werden. Sich mithilfe des Netzes eine fundierte Meinung zu bilden und sie adäquat und souverän im Netz vertreten zu können, muss Teil des Bildungsprozesses sein. Die Kommunikationskultur bildet die Gesellschaft ab. Wer eine demokratische Gesellschaft anstrebt, sollte Demokratiebildung unterstützen, online und offline.

Wir benutzen hierfür eine Pinnwand mit Kraftpapier und Session-Kärtchen, die mit speziellem Kleber mehrfach umgeklebt werden konnten. (Bei manchen Barcamps wird der Sessionplan digital (z.B. Google Docs) zur Verfügung gestellt oder auch Änderungen über digitale Dienste (z.B. Telegram-Kanal) mitgeteilt. Dafür war aber unser mageres Freifunk-WLAN nicht stark genug.) Wenn das Interesse bei einem Thema besonders groß ist, bietet es sich an, diese Session in zwei verschiedenen Slots (z.B. am Vormittag und am Nachmittag) zu setzen. Dadurch entzieht man den dazu konkurrierenden Sessions nicht die Teilnehmer*innen.

Wir benutzen hierfür eine Pinnwand mit Kraftpapier und Session-Kärtchen, die mit speziellem Kleber mehrfach umgeklebt werden konnten. (Bei manchen Barcamps wird der Sessionplan digital (z.B. Google Docs) zur Verfügung gestellt oder auch Änderungen über digitale Dienste (z.B. Telegram-Kanal) mitgeteilt. Dafür war aber unser mageres Freifunk-WLAN nicht stark genug.) Wenn das Interesse bei einem Thema besonders groß ist, bietet es sich an, diese Session in zwei verschiedenen Slots (z.B. am Vormittag und am Nachmittag) zu setzen. Dadurch entzieht man den dazu konkurrierenden Sessions nicht die Teilnehmer*innen. Dieses SMV Barcamp soll langfristig eine trojanische Maus des Netzwerkens sein, wie sie in diesem

Dieses SMV Barcamp soll langfristig eine trojanische Maus des Netzwerkens sein, wie sie in diesem  In der

In der